陀飛輪是寶璣品牌眾多經典發明中之一,老海耶克接管寶璣之后果斷把這一炫耀成分極高的技藝發揮出來,寶璣Tradition系列就是卷土重來之作,而Classique中陀飛輪的使用就更別具一格。就像寶璣這只Classique Tourbillon超薄自動上弦陀飛輪5377手表,這只表肯定不是最薄的,但是它鐵定是最復雜的。表殼7毫米的厚度在超薄表世界里,就像板磚大哥大突然出現在了蘋果手機店里。7毫米,兩只超薄表疊一塊兒也就7毫米,但是不要忽略Tourbillon,這個近乎等同于寶璣品牌的東東。

陀飛輪本身就是復雜技術,只有寶璣把二者同時放在了一個3毫米的機芯當中,加上自動上弦、8點鐘的動力儲存顯示,7毫米的表殼厚度夠薄了。

基礎數據:

玫瑰金表盤,直徑42毫米,超薄陀飛輪自動上弦機芯,小秒針位于陀飛輪框架,動力儲存90小時,動力儲存顯示于8點30分位置,硅質杠桿式擒縱機構,硅質游絲,防水深度30米。

最薄自動上弦三問手表:伯爵帝王枕型超薄三問表比之7毫米的寶璣超薄,9毫米的伯爵地王枕超薄表讓我淡定很多,9.4毫米。自然也很有料,要不哪兒敢說自己是超薄表啊,伯爵帝王枕超薄表還要加一個經典功能,三問。1290P 機芯是以前代1200P機芯為基礎,延續了自動上弦技術,珍珠陀是少不了的,而三問的加入讓9.4毫米厚度瞬間變成浮云——這可是加入了三問的。把407個零件組裝成4.88毫米厚的機芯可不是一般裝配技術可以完成的,稍有失誤夾板變形等問題隨之而來,每一步都是考驗。

在超薄表中融入復雜技術除去加工精準零件之外,合理的布局結構也是影響厚度的因素,這只超薄三問表將音槌放在了表橋一側,采用了固定音簧音色還是清澈得很。表殼直徑達到了48毫米,已經被雕成了中空的了,這樣可以達到最理想的共鳴效果。這只手表的觀賞度也極高,采用了日內瓦環狀波紋,表橋輪廓進行了倒角拋光處理,不僅如此,仔細觀察可以看出手表機芯部分融入了各式拋光工法,聲色俱佳說的就是它。

基礎數據:

玫瑰金表殼,直徑48毫米,厚度9.4毫米,1290P超薄自動上弦三問機芯,厚度4.8毫米,動力儲存40小時,防水深度20米。

最薄手動上弦三問手表:江詩丹頓1731超薄三問手表江詩丹頓在19世紀就推出了自己的首枚超薄機芯,也曾推出過3.28毫米的三問機芯,但今年的1731機芯厚3.90毫米,有0.60毫米的厚度差,這是什么情況呢?原因在于加入了一個特別的飛行報時調速器,是為2755三問機芯特別研制的,之所以特別是它在運行的時候是完全靜音的,顯然品牌的目的在于不想犧牲更好的音色。音簧相互疊放連接到了表殼中央這使得其聲音放大了不少,表殼和機芯融為一體使其聲音傳達有了最佳效果,表殼沒有任何接縫,這保證了音色的純正,可以說整只表渾然天成。表殼中央的弧線凸顯出來,淡化掉輪廓,從背透中可以看到音槌,還可以看到音簧。表盤上采用了8點鐘位置設置偏心小秒針的設計,值得一提的是以前的PatrimonyContemporaine系列手表中是沒有這樣設計的,這是第一只。

基礎數據:

粉紅金表殼直徑41毫米,厚度8.09毫米,江詩丹頓1731型手動上弦機芯,厚度3.90毫米,65小時動力儲存,裝有共鳴器以增強寶石和聲共鳴效果。

最薄手動上弦手表:積家超薄大師系列紀念手表既然是紀念表就一定有由頭,這是為了紀念積家表廠誕生180周年,于是乎4.05毫米的超薄大師應運而生。無Tourbillon,無三問,絕沒有添加任何復雜功能,就一個字兒:薄。但它是市面上最薄的手表呀:簡簡單單銀色時分兩針,薄得單純。它的機芯是一大亮點,積家849手動上弦機芯,厚度1.85毫米。機芯薄是超薄表變薄的基礎所在,這個角度來講“機芯薄才是真的薄”,而厚度1.85毫米的849機芯在超薄表機芯中是鶴立雞群的。

實際上積家在超薄機芯方面上是有歷史淵源的,1907年勒考特和耶格合作研發了LeCoultre145型機芯,厚度只有1.38毫米,直到今天也是極具震撼的。但做薄一只表不只是有一個超薄機芯就可以了,表殼、表鏡都要相應做薄,超薄大師紀念手表的最獨特之處也在于采用了直徑39毫米的刀型鉑金表殼。這個表殼也是很有說頭的,4毫米的表殼加工起來易變形、裝配要求更精細。流暢是這只手表的基調,4.05毫米的厚度讓人拿到手上會小心翼翼的,側面看來我甚至覺得表冠都比表殼厚。對于如此一只超薄表,不敢說是薄如蟬翼,貼在手腕上也是精致得很。

基礎數據:

鉑金表殼,直徑39毫米,厚度4.05毫米,積家849型手動上弦機械機芯,動力儲存35小時,厚度1.85毫米,防水深度50米。

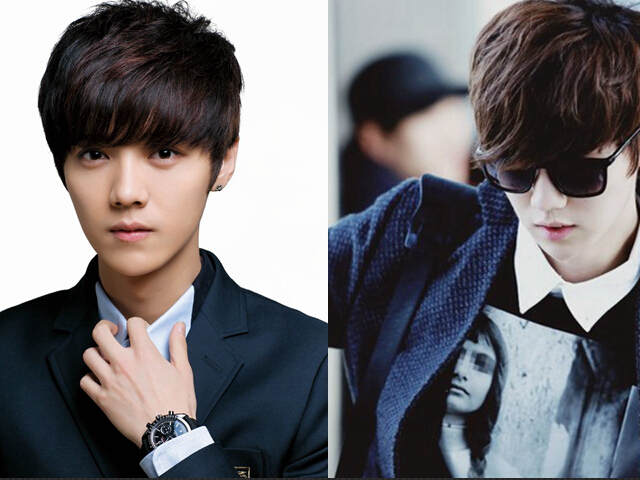

如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文)

如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文) 在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

(查看全文)

在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

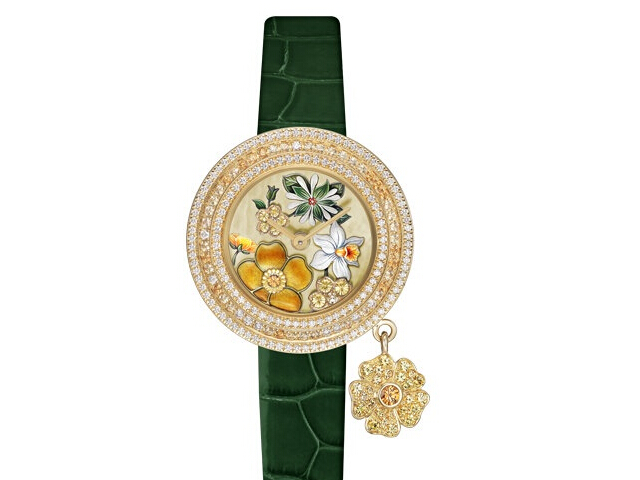

(查看全文) 如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

(查看全文)

如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

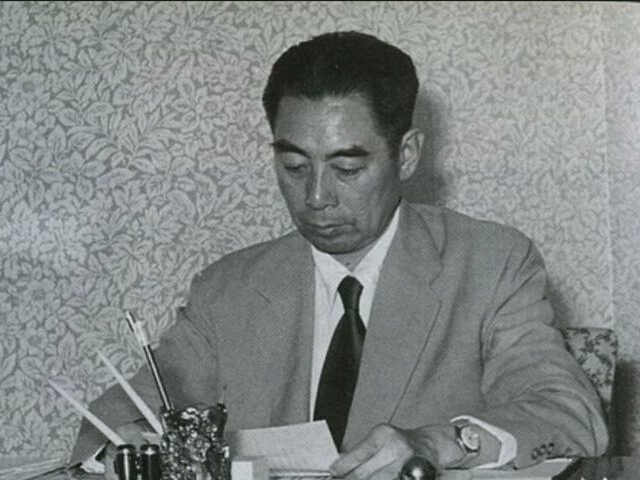

(查看全文) 周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)

周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |